Модель данных

Любой цифровой продукт «живёт» в рамках определённой деятельности человека (или в рамках набора определенных деятельностей людей как, например, в случае с «суперприложением»). Некоторые продукты способны сами формировать новую для людей деятельность, в любом случае вне деятельности продукт не «живёт». В начале всего стоит деятельность человека. Цифровой продукт – это просто инструмент для достижения поставленных человеком целей (утилитарных, эстетических, развлекательных и других).

Чтобы органично вписать свой цифровой продукт в жизнь людей, потребуется вжиться в каждую жизненную ситуацию, почувствовать себя «в шкуре» персонажа, чтобы объёмно увидеть и осознать контекст использования продукта и скрытые потребности человека в этой ситуации, увидеть в красках как это всё на самом деле происходит.

Для этих целей лучшего способа записи, чем истории, рассказанные людьми, не придумаешь. Вся деятельность для ux-дизайнера – это множество историй о жизненных ситуациях, в которых люди, которые увлечены или вынуждены заниматься некоторой деятельностью, решали те или иные задачи из этой деятельности. В эти истории мы добавляем диалоги с цифровым продуктом и получаем новые истории.

Итак, история — это повествование о том, как конкретный человек решает конкретную задачу (в рамках конкретного вида деятельности) при конкретных условиях (обстоятельствах).

Допустим, мы имеем постоянный поток наблюдений за людьми (текущими и потенциальными пользователями нашего продукта). Тогда эти наблюдения преобразовываются в сущности базы знаний о пользователях. Например, если сгруппировать все наблюдения за этой деятельностью по особенностям поведения людей, то получим группы людей с одинаковым поведением, где яркий представитель каждой группы — персонаж в нашей базе знаний.

Интересно, для разных видов деятельности получатся разные разбиения наблюдений? В общем случае, полагаю, разные. Тогда допустим, что есть сильная корреляция между деятельностями. Люди склонные к виду деятельности А, обычно слабо вовлечены в деятельность Б.и тому подобное. Предположим, что нам удастся сделать «суперразбиение» наблюдений так, чтобы получить «суперперсонажи» – группы людей со схожими образами жизни и мысли. Эти «суперперсонажи» и будут использоваться в гипотетической базе знаний, для краткости дальше они будут называться просто персонажами.

В терминах базы знаний определение истории можно уточнить так:

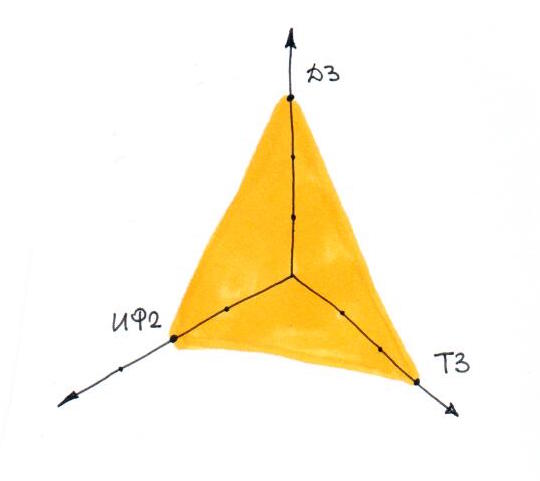

История (S) — это рассказ о том, как конкретный персонаж (P) решает конкретную задачу (T) при конкретных условиях (С) в рамках деятельности (А).

Итак, центр моей вселенной данных — множество историй S, каждый элемент которого имеет следующие параметры: сниппет (краткий текст) и частота, с которой эта история встречается у персонажа из истории.

История описывает фрагмент одной из множества видов человеческой деятельности А.

Каждая деятельность из множества А имеет следующие параметры:

– название этой деятельности,

– множество всех деревьев задач этой деятельности,

– комментарий к этой деятельности.

Здесь деятельность понимается в том смысле, в каком предлагается теорией деятельности (точнее деятельностным подходом) Леонтьева А. Н. – концептуальным фреймворком, выросший из русской социокультурной традиции в психологии. Базовым концептом является понятие «деятельности», которая понимается как целенаправленное, трансформирующее и развивающее взаимодействие между действующими лицами («субъектами») и миром («предметами») [2]. Основные предположения теории – предположения о социальной природе человеческого разума и неразделимости человеческого разума и деятельности. Главные отличия деятельности от других форм взаимодействия с окружающим миром: во-первых, субъект деятельности имеет потребности, для удовлетворения которых он вынужден предпринимать какие-то действия и взаимодействовать с миром, во-вторых, деятельности и их субъекты взаимно определяют друг друга. В ходе деятельности трансформируются как субъекты, так и предметы. Предметы не обязательно должны быть физическими объектами, это могут быть любые объекты из нашего «вымышленного» мира, о которых все договорились, что они существуют, например, такие неосязаемые как грамматическая структура языка (деятельность – «изучение нового языка») или рентабельность компании (деятельность – «создание прибыльной компании»). Предметы мотивируют и направляют деятельности, деятельности скоординированы вокруг них и в них кристаллизуются.

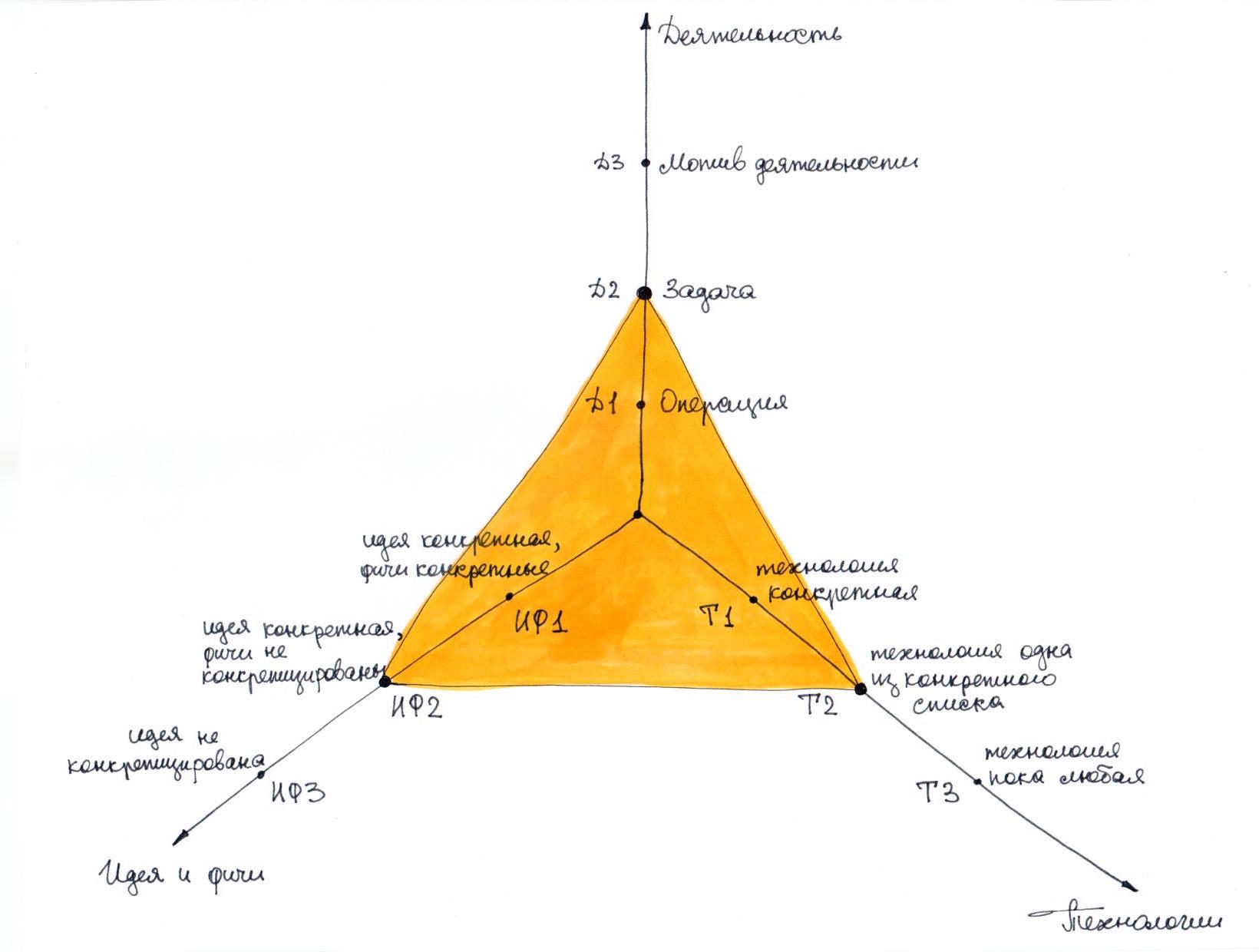

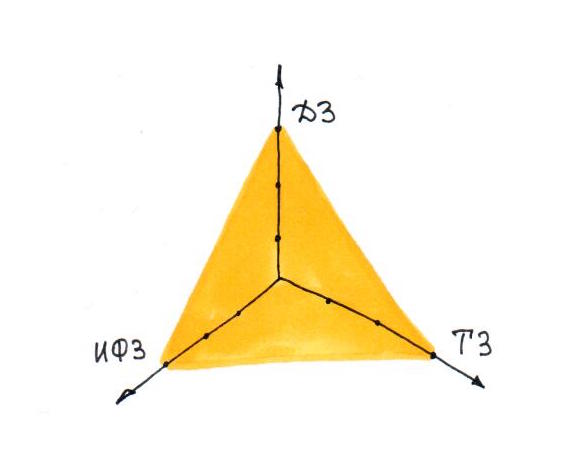

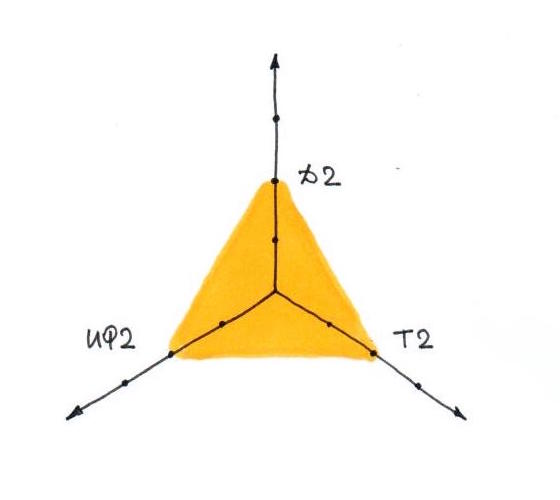

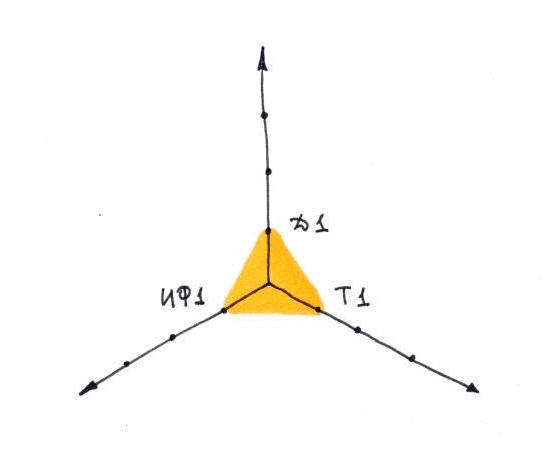

Человеческая деятельность, согласно теории деятельности, – это единицы жизни, которые организованы в три иерархических слоя.

Иерархическая структура деятельности [2]

Верхний слой – это сама деятельность А, которая ориентирована на мотив, соответствующий определенной потребности. Мотив – это предмет, обладания которым в конечном счёте должен добиться субъект.

Средний слой – это множество задач (actions) из T, которые являются сознательными процессами, направленными на цели, которые необходимо достичь, чтобы добиться предмета. Цели можно разбить на подцели, подцели и так далее.

Нижний слой – это операции, или низкоуровневые задачи из T, через них реализуются задачи более высоких уровней. Операции – это рутинные процессы, обеспечивающие корректировку решения задачи в текущей ситуации. Они ориентированы на условия, при которых субъект пытается достичь цели. Люди обычно не замечают своих операций. Операции возникают двумя способами. Во-первых, операция может быть результатом постепенного доведения до автоматизма первоначально сознательного действия (например, с течением времени задача по смене полос движения при езде на автомобиле может превратиться в привычную операцию, которая не будет требовать сознательного контроля). Когда такие операции терпят неудачу, они часто снова превращаются в сознательные задачи. Во-вторых, операция может быть результатом «импровизации», спонтанной корректировки задачи на лету (например, в аварийной ситуации водитель может действовать «инстинктивно», не задумываясь).

На практике реализация этих принципов в построении образа деятельности вместе с его деревьями в реальной базе знаний может оказать очень непростой задачей. Выявление конечных мотивов человека или мелкозернистой структуры автоматических операций может оказаться трудным, если не невозможным. Это ограничение трехслойной модели Леонтьева как аналитического инструмента можно преодолеть, если использовать экспансивную стратегию «сначала задачи» [2]. Эта стратегия предполагает начало анализа со слоя задач, который относительно легко поддается качественным методам исследования. В частности, люди обычно знают о своих целях и могут сообщить или выразить их определенным образом. Затем анализ может быть расширен в обе стороны: «вверх» – на цели более высокого уровня и, в конечном счёте, на мотивы, и «вниз» – на подцели и операции. Расширение объема анализа может не охватывать всю структуру рассматриваемой деятельности, но может быть достаточным для выполнения поставленной задачи [2].

Полагаю, что между задачами (подзадачами) также могут быть горизонтальные связи, например такие как предлагает метод иерархического анализа задач: фиксированные последовательности подзадач (сначала эта, потом та), опциональные задачи (могут отсутствовать), задачи с разделением времени (одновременно выполняются), циклы задач и так далее [3].

Итак, в базе знаний вершина любого дерева задач соответствует самой деятельности с её мотивом, имеет следующие параметры:

– вовлечённость деятельностью («сколько места в жизни персонажа занимает эта деятельность (время, мысли, мечты, страхи, финансы и другие факторы)?», некоторый количественный показатель, например «12 из 24»),

– опыт в этой деятельности («насколько сложные задачи из этой деятельности решает, как давно он этим занимается», некоторый количественный показатель),

– ментальная модель этой деятельности у этого персонажа («как относится к этой деятельности, как себе её представляет, зачем ею занимается»).

Под ментальной моделью деятельности или задачи из деятельности человека здесь понимается понятие ментальной модели, данное Аланом Купером [1]. Упрощённая мысленная схема, описывающая взаимодействие с окружающим миром и устройствами, не всегда точно отражающая реальное положение вещей, реальную внутреннюю механику, но достаточную, чтобы в этом мире решать свои задачи и пользоваться устройствами. Каждый персонаж имеет собственную ментальную модель для каждого вида деятельности.

С точки зрения нашей базы знаний некоторая деятельность может отсутствовать у некоторого персонажа только в одном случае: если он о ней вообще никогда не слышал. Во всех остальных случаях у персонажа будет своё дерево задач вне зависимости от их вовлечённости этой деятельностью. В крайнем случае у персонажей, у которых нет ни одной задачи из рассматриваемой деятельности, в дереве будет только один узел – вершина, хранящая знание о ментальной модели деятельности. Что думает об этой деятельности персонаж? Почему она его не интересует?

Каждая ментальная модель деятельности имеет параметры:

– мотив и отношение к деятельности («зачем занимается этой деятельностью, насколько привязан к этой деятельности»),

– «картина мира» для этой деятельности («что вообще думает об этой деятельности, как она устроена в общих чертах»),

– барьеры («что мешает получать удовлетворение от этой деятельности»).

Каждому узлу дерева типа «задача» соответствует задача из множества всех задач T. Каждая задача из этого множества имеет следующие параметры:

– название задачи,

– экспертная модель этой задачи,

– множество вариантов этой задачи, соответствующих одному из персонажей.

Каждый вариант задачи имеет следующие параметры:

– цель задачи («чего хочет добиться персонаж»),

– частота задачи в деятельности этого персонажа,

– важность задачи в деятельности этого персонажа,

– ментальная модель решения этой задачи у этого персонажа,

– опыт решения этой задачи этим персонажем (например, некоторое количественное его выражение).

Легко вычислить значимость каждой задачи как функцию частоты и важности.

Ментальная модель решения задачи персонажем – это цитатник респондентов, принадлежащих к группе людей, образом которой является этот персонаж – множество ключевых фраз, которые передают мысли респондентов об этой задаче, как она устроена, что нужно для её решения, какие есть ожидания о ходе решения задачи и итоговом результате и тому подобное на языке самих респондентов (лексикон персонажа).

В каждой истории действие разворачивается в конкретном контексте – одном из множества контекстов задач С. Каждый контекст из множества С имеет параметры: внешний контекст и внутренний контекст.

Внешний контекст (EC) – это окружающая среда и её параметры, пространство, время, окружающие объекты. Каждый внешний контекст имеет параметры:

– место действия (например, «в офисе на рабочем месте», «дома на диване», «в кафе», «в школе на перемене», «в цехе на заводе», «на пляже», «на привокзальной площади», «за рулём автомобиля» и др.);

– физическая среда: освещённость, шумность, влажность, тряска и тому подобное;

– время и его ограничения: запас времени на задачу, частота прерываний, время суток;

– социальное окружение (например, «совсем один», «с друзьями / семьёй небольшой компанией», «в очереди к банкомату», «в толпе на стадионе», «на приёме у врача», «на совещании с коллегами» и др.);

– устройство –– вид устройства, благодаря которому доступен цифровой продукт (например, часы, наушники, смартфон, планшет, ноутбук, настольный компьютер, умная колонка, автомобильная система для водителя, терминал, постамат и другие);

– канал –– частная технология, благодаря которой в устройстве доступен цифровой продукт (например, для пары «устройство / канал» могут быть такие варинты «смартфон / мобильной приложение» или «смартфон / веб-версия»).

Внутренний контекст (IC) – это внутреннее состояние личности в момент решения задачи, которое будем характеризовать такими параметрами:

– эмоциональное состояние (например, «совершенно спокоен и сосредоточен» , «очень торопится» , «до трясучки боится что-то сделать не так» , «дёрганный и нервный» , «в предвкушении удовольствия», «мысленно в другом месте», «очень уставший физически и психически» и другие);

– «моторика» и её ограничения (например, «одна рука занята», «руки и пальцы испачканы фаршем для котлет», «бежит», «плывёт», «только на ощупь (зрение занято другим делом)» и другие);

– сиюминутный барьер или страх, вызванный предыдущим опытом решения задачи (например, «вечно забываю, куда записал этот код»);

– сиюминутный мотив, вынуждающий преодолеть страх и решить задачу сейчас (например, «скорее уже с этим разделаться и бежать с чистой совестью...”).

Персонажем в каждой истории является один из множества персонажей P. Каждый персонаж из множества P имеет параметры:

– имя;

– социально-демографические признаки (SD);

– психотип (PSY);

– профессиональная среда (PROF);

– финансовое положение (FIN);

– субкультура (CULT);

– ограничения физических возможностей (ACCESSIBILITY);

– комментарий.

Социально-демографические признаки (SD) имеют, например, такие параметры:

– возраст,

– пол,

– семейное положение (количество членов семьи и др.),

– дети (количество детей, возраст детей);

– образование;

– нацинальность.

Психотип (PSY) – один класс из выбранной в вашей команде системы классификации людей по характеру и стилю мышления. Это может быть любая удобная команде схема, хоть четыре типа темперамента в классификации Гиппократа, хоть типология К. Г. Юнга и её производные типологии, хоть что-то выращенное внутри компании. Её предназначение – лучше понимать и прогнозировать поведение людей.

Профессиональная среда (PROF) заметно влияет на ментальные модели разных задач в разных видах деятельности: накладывает отпечаток на лексикон, на видение объектов предметной области и взаимосвязей между ними. Этот параметр является множеством ключевых фраз, характеризующих профессиональную деятельность (например, {«повар в ресторане итальянской кухни», «специализация – пицца»}, {«библиотекарь», «детский досуговый клуб»}).

Финансовое состояние (FIN) определяет не только возможности человека приобретать всё новые и новые товары и услуги, но и личное отношение к окружающей действительности. Его влияние отражается на составе множества деятельностей и ментальных моделях этих деятельностей, на разнообразии внешних контекстов, на опыте решения повседневных задач и в целом на поведение персонажа. Этот параметр является множеством ключевых фраз, характеризующих финансовое состояние.

Субкультура (CULT) здесь понимается в смысле наличия какого-то яркого увлечения, хобби, например, коллекционирование марок, занятие велоспортом, мотоспортом, любители пива, заядлые собачники, владельцы яхт, «помешанные» на работе, «помешанные» на театре, кулинары-любители, фанаты сериалов или компьютерных игр и многие другие. Человек глубоко погружен, проводит много времени в этой среде, изучает материалы, общается с товарищами по увлечению, непосредственно занимается этим увлечением, готовится к этим занятиям и тому подобное. Это всё не может не сказаться на его мировоззрении, а следовательно, и поведении. Этот параметр является множеством ключевых фраз, характеризующих возможную деформацию личности под влиянием некоторого увлечения.

Любые другие описания, позволяющие глубже понять характер и поведенческие особенности персонажа можно в свободном стиле описать в текстовом комментарии.

Если у команды есть уже запущенный цифровой продукт, то истории могут содержать повествование о взаимодействии с этим продуктом в ходе решения задач персонажами. Цифровые продукты, как правило, представлены множеством своих лиц – интерфейсами пользователя, одно лицо – один из множества интерфейсов HCI. Сейчас меня интересуют только такие параметры интерфейса:

– рабочее название;

– платформа / канал;

– версия.

В результате попытки решения любой задачи у людей, как правило, остаётся эмоциональный осадок. Он может быть нейтральным («сделал на автомате и забыл»), а может быть ярко позитивным или негативным. Последний, разумеется, сильнее запоминается. Было бы чудесно, если бы эта информация сохранялась о каждой истории, например, в виде оценки (Е) с параметрами:

– удовлетворённость;

– усилия («насколько трудной в решении оказалась задача в этих условиях», «как много времени пришлось потратить на решение этой задачи в этих условиях»);

– успех («в конце концов, задача решена?»);

– некоторый обобщающий предыдущие количественный критерий.

Точно такая же оценка может собираться отдельно для каждой задачи (из множества T) и показывать, например, оценку своего опыта персонажами целиком по одной задаче (учитывая все истории про эту задачу) или оценку опыта некоторой выборки персонажей по этой одной задаче, а также оценку опыта всех персонажей при решении всех задач (в ходе всех историй) с помощью конкретного лица цифрового продукта – интерфейса (из множества HCI).

МЕСТО ДЛЯ ПРИМЕРА

***

Какие вопросы меня сейчас не волнуют, или в моей научно-фантастической истории приняты следующие допущения:

1. Вопросы трудоёмкости ввода данных. Пусть всё волшебным образом «парсится» из аудио- и видеозаписей с респондентам при минимальном участии специалиста.

2. Вопросы актуальности данных. Пусть они всегда будут актуальными. Пусть данные непрерывно стекаются из множества разнообразных источников в наше хранилище. Пусть автоматически встраиваются в текущую картину, распределяются по нужным слотам, автоматически дополняются / уточняются значения характеристик объектов модели, корректируются взаимосвязи между объектами модели и прочее. Пусть единственным поводом «дёрнуть» специалиста и привлечь его внимание на появление новых данных в системе будут сигналы о потенциальных «любопытностях», неожиданностях, новых корреляциях, новых исключениях (выбросах), новых экстремумах и тому подобное – о том, что может быть принципиально интересным для будущего развития цифрового продукта.

3. Любые вопросы конкретной программной реализации системы. Пусть это вообще не проблема будет, а простая задача.

Мечтать, так мечтать… то есть с начала хочется увидеть и пощупать идеальный вариант системы. Посмотреть, насколько он хорош. А потом уже решать вопросы типа «что мешает реальной системе быть идеальной».

В первом приближении модель данных для UXR Tool готова. Можно двигаться дальше.